地大新闻网讯(通讯员 管延松)近日,我校地理与信息工程学院王伦澈、顾西辉教授团队先后在《自然·通讯》(《Nature Communications》)、《科学·进展》(《Science Advances》)和《自然·气候变化》(《Nature Climate Change》)发表系列研究成果。团队围绕“极端水文气候事件如何溯源、如何跨海陆传播、怎样深入地表之下”的关键科学问题,提出了“跨圈层×跨深度”的极端水文气候事件起源—发展—消退过程全链条解析框架,将地球系统各圈层视作一个耦合整体,“从海到陆”追踪海洋热量与水分异常登陆传播过程,“由表及里”沿土壤剖面追踪土壤水分亏缺时空—深度演变结构,形成了极端水文气候事件由“单圈层/单深度”走向“多圈层耦合+垂向剖面”的新认知。

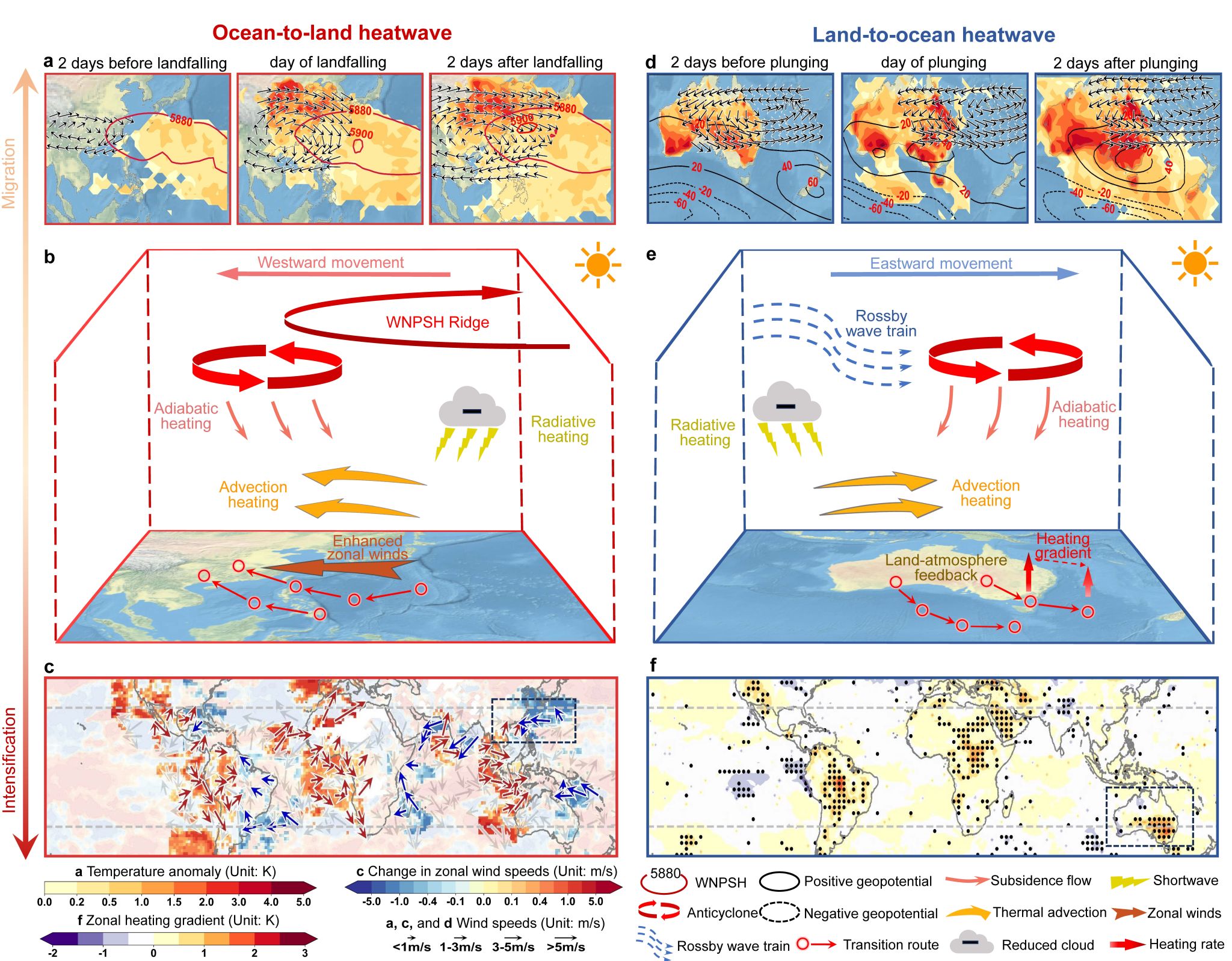

图1 热浪在海洋和陆地之间跨圈层迁移的驱动机制

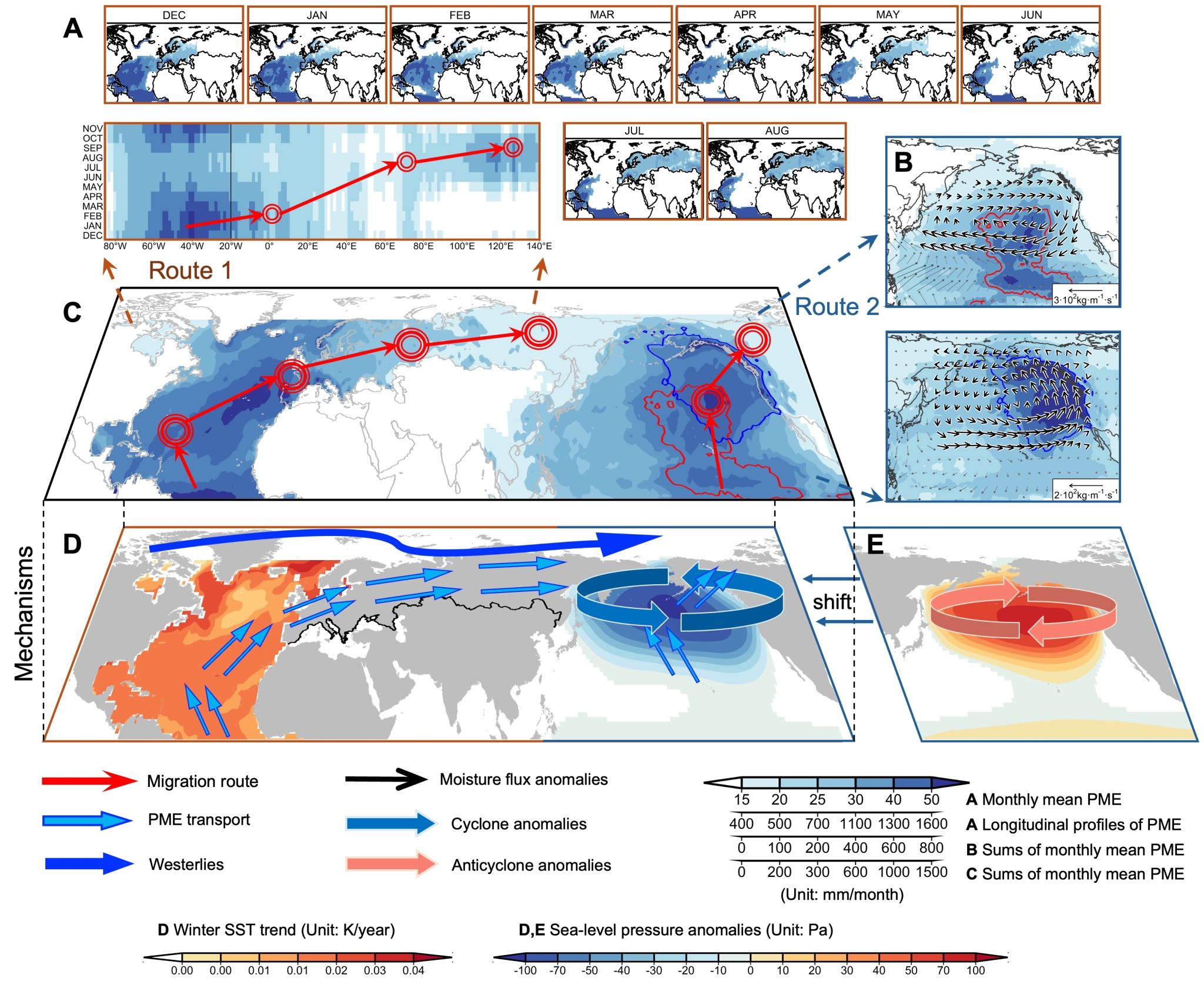

图2 淡水盈余由海洋向陆地连续迁移的驱动机制

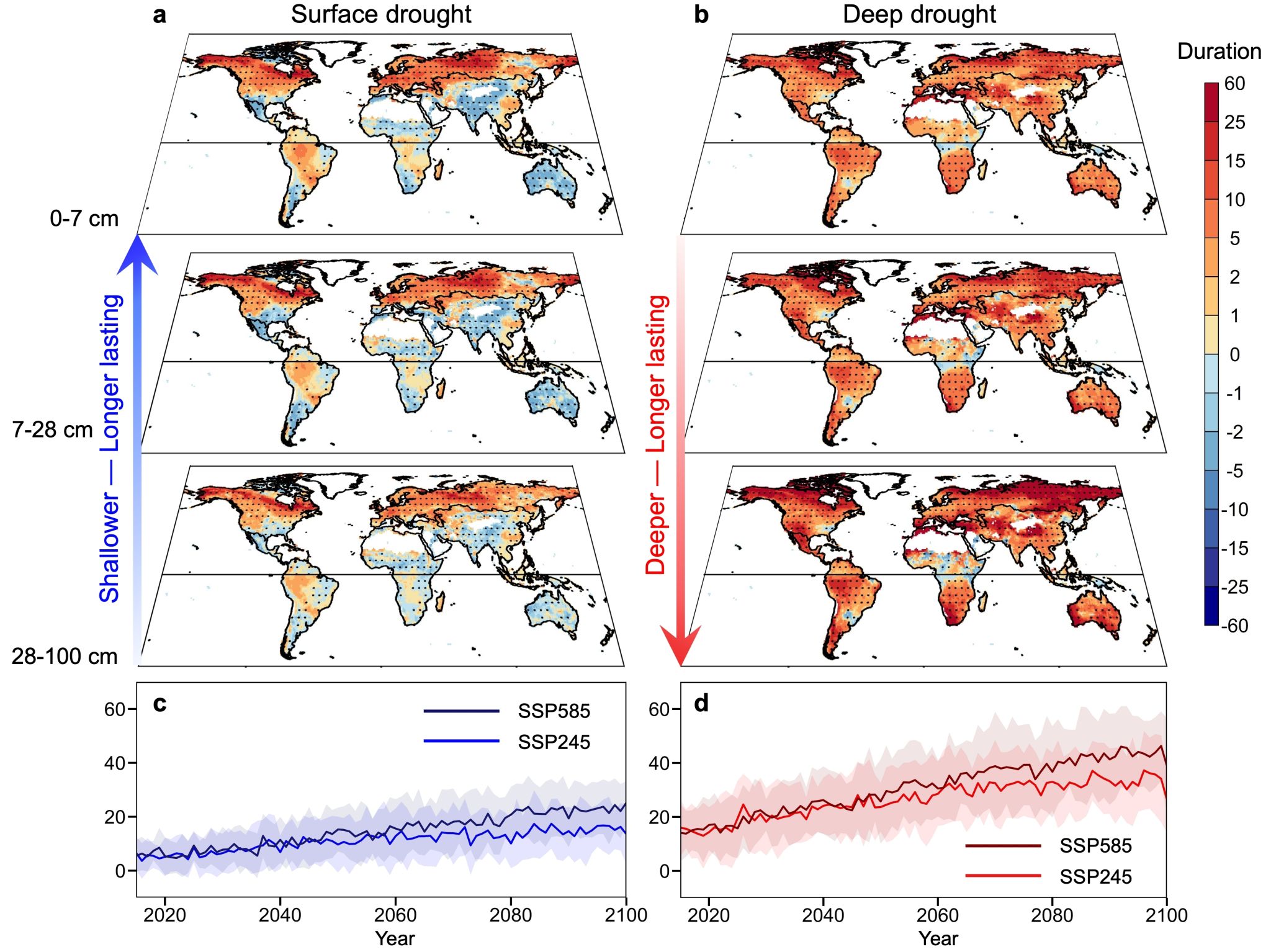

图3 土壤干旱事件的垂向演变对气候变化的响应特征

研究团队追踪了高温热浪在海洋与陆地之间的迁移过程:在高压系统移动和罗斯贝波传播等天气过程驱动下,且受陆向风增强与海陆温差放大的气候变化影响,热浪能够跨越海陆边界传播并持续增强。过去数十年,这类跨圈层迁移显著增加,预示沿海至内陆更多地区将更频繁地承受来自海洋的高温热浪侵袭(图1)。与“热”同步上岸的还有“水”:研究团队揭示了由海向陆连续迁移的海源淡水盈余过程,主要源自大西洋与北太平洋,在季节性遥相关与环流型转变作用下于北半球中高纬陆地频繁登陆,造成更久、更广、更强的湿涝影响(图2)。进一步,研究团队评估了“由表及里”的地下响应:解析了具有垂向结构的“四维空间”土壤干旱演变过程,发现深层主导的“冰山型”干旱较表层主导的“倒冰山型”干旱更持久、更强,却难以被以表层信号为主的卫星遥感手段充分捕获。在气候变暖背景下,深层干旱风险显著上升,亚马逊、非洲雨林及北半球中纬度地区的深根植被面临更高缺水胁迫威胁(图3)。

研究团队将“海洋信号起源—陆地传播过程—地下响应效应”进行贯通,提出了研究极端水文气候事件时空连续演变过程的新视角,揭示了海洋—大气—陆地水热循环的紧密耦合及其对极端水文气候事件起源、传播与地下响应的机制,为“从海到陆、由表及里”的极端水文气候灾害早期预警与联防联控提供了科学依据。

论文链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-58586-9

https://doi.org/10.1126/sciadv.adv0282

https://doi.org/10.1038/s41558-025-02458-z

(编辑 李锐欣 审稿 陈华文)