春节前夕,中国地质大学(武汉)环境学院高寒山区水文地质学研究团队孙自永教授等师生8人,才从千里之外的青海回到武汉,结束了在祁连山中段黑河上游为期20天的水文地质野外调查。

在一般人看来,野外调查是在夏季,而这支研究团队为什么选择在寒冷的冬季,尤其是在春节将至的时候?据研究团队的李小倩副教授介绍,夏季时,因河水来源丰富,冰川融水、大气降水、冻土层上水等都会干扰对冻土层下水补给的判断;寒冬时,高原的低温凝固了冰川融水、降水径流和冻土层上水的流动,这对研究而言,是不可错失的黄金季节。

而团队本次野外调查的目的是为了了解高寒山区地下水,特别是冻土层下水对黑河径流的影响,确定其主要补给河段和形式,为夏季消融期温度示踪和钻探方案的设计提供依据。

祁连山被誉为“河西水塔”,石羊河、黑河和疏勒河三大内陆河都发源于此,是河西走廊的生命之河,也是我国西部的一条重要的生态屏障。

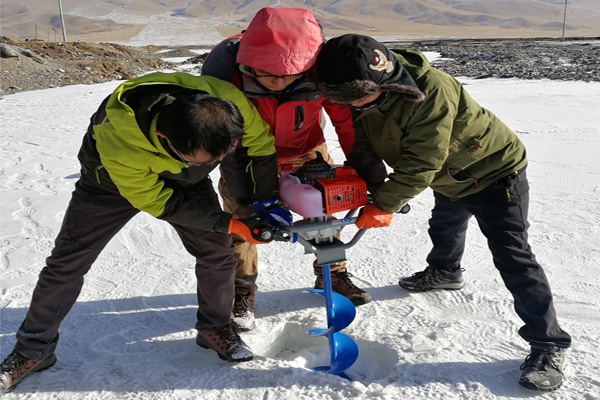

凿冰取样现场

为了推进国家自然科学基金项目“高寒山区冻土水文过程及其对河流溶解性有机碳输出的作用机制”和中科院A类先导项目“祁连山冻土区水力联系和水环境变化的同位素示踪研究”,在20天的野外调查中,该校高寒山区水文地质学研究团队的足迹覆盖了祁连山中段自西支源头至祁连县的黑河上游干流及其子流域,确定了冻土层下水的补给地段和形式,获取了一批珍贵的冻土层下水样品。

孙自永教授说:“高寒山区具有独特的地形地貌与沉积物特征,不仅为地表径流的形成提供了良好条件,而且还使地下水在河道径流形成与调节中发挥着与地表水同等甚至更为重要的作用。但是,长期以来,高寒山区水文地质学研究没有受到应有的重视。受冻土影响,高寒山区水文地质过程极为复杂,从而使野外调查显得尤为必要。目前,国际上尚末开展过针对高寒山区的大比例尺水文地质调查,甚至连冻土水文地质学本身都尚在构建之中。”神秘的祁连山是冰冻圈科学研究的殿堂,吸引了众多学者的关注。针对高寒山区径流形成机制、气候变化和人类活动影响下冰川冻土的变化及其生态水文效应等,有关科研机构和高校开展了大量研究。

与其他研究团队不同的是,该团队关注的是更为隐蔽的地下水,探索它在复杂的高寒环境下如何储存、与地表水怎样转化、如何维持河道径流、对气候变化和矿产开采活动怎样响应等。在野外水文地质调查期间,天气寒冷,每天清晨天刚蒙蒙亮,师生们就冒着严寒,带上面包、饼干和矿泉水,驱车到野外进行调查和采样,一直到晚上才返回驻地。在野外考察区域,很多地方没有路,不是冰雪覆盖就是砾石坑洼,主要的调查路线全部要靠步行,每天高山徒步至少2万步。在祁连山开展野外水文地质调查,除了需要专业知识外,还需要强健的体魄和战胜自然的勇气。李小倩说:“我们不仅需要随身携带观测和采样设备,而且还要克服高原缺氧带来的身体不适以及狂风的侵袭等。”

据了解,自2011年起,该团队就开始在位于祁连山区的黑河上游开展野外科学调查与研究,承担了多项研究课题,并与中科院合建了一个覆盖面积达20多平方千米、水土气生观测要素齐全的试验小流域。截至目前,他们累计调查面积超过5000平方千米,采集样品5000余组。据悉,团队师生将对采集的地下水样品进行测试分析,以开展更为深入的科学研究。

上一篇: [人民日报]涠洲岛的“海底小纵队”

下一篇: [中国自然资源报]一片冰心在油城