地大新闻网讯(通讯员 徐凯)10月9日,第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会火种采集仪式在广州举行,广州海洋地质调查局科考码头气氛热烈,“梦想”号大洋钻探船就停泊在这里。

此次火种采集活动包含“源火”采集与“圣火”点燃两大环节。活动现场,采集自深海的“源火”首度揭晓其神秘面纱。采火技术团队代表、我校校友沙志彬手捧“源火”盒走上舞台,这一簇来自南海1522米深处的可燃冰“源火”正式对外亮相。另外两位校友,采火执行组组长、广州海洋地质调查局方法所副所长陈宗恒,采火执行组组员、广州海洋地质调查局工程师闫樨霖参与圣火采集。

图中手捧“源火”为校友沙志彬,右一为校友陈宗恒

“源火”采集组副组长、广州海洋地质调查局副总工程师沙志彬是我校1994届石油地质勘查专业本科、2010届地质工程专业硕士、2019届海洋地质专业博士校友,师从海洋学院吕万军教授。他表示,本次“源火”采集成功实施的背后是我国海洋地质科技工作者深耕可燃冰勘查试采领域近30年的深厚积淀,可燃冰勘查试采形成的固、液、气三种相态转化、运动和控制机理,为“源火”成功采集提供了理论支撑;可燃冰高精度勘探技术体系,助力精准发现冷泉、认识冷泉;以“海马”号深海遥控潜水器为核心的深海高端装备序列,为“源火”采集顺利实施提供了坚强的装备保障;全海域多功能先进科考船——“海洋地质二号”,为“源火”采集任务提供了高效的海上实施平台。

陈宗恒(右)和导师补家武教授(左)

作为采火执行组组长,我校2004届机械设计制造及其自动化专业本科、2007届机械电子工程专业硕士校友陈宗恒是此次任务的具体执行人,他师从机械与电子信息学院补家武教授,曾获2023年广州“最美科技工作者”称号。这位长期扎根深海装备科研一线的专家,曾实现我国大深度深海遥控潜水器自主研发“零的突破”,此次带领团队攻克深海采火技术难关。“源火采集要经四步关键流程,每一步都容不得半点差错。”陈宗恒介绍,从1522米冷泉口采集可燃冰,到降压分解出甲烷气源,再用光伏电能远程引燃,最终由“海马”号带火归舱,全程凝聚着技术智慧。当16时48分海底湛蓝色火焰跃动的瞬间,他坦言:“所有熬夜调试都值了。”

我校2021届工业设计专业本科、2024届机械工程专业硕士校友闫樨霖,则以ROV驾驶员的身份,成为技术执行的关键一环。其导师机械与电子信息学院曹文熬教授评价:“她头脑清晰、执行力强,能担此重任,实至名归。”在“海马”号下潜作业中,闫樨霖精准配合团队完成机械臂采样、火源回收等操作,用扎实的专业能力保障了采火全程安全可控。

9月18日,南海北部海域,科考船搭载我国自主研发的“海马”号深海遥控潜水器(ROV)进行“源火”采集

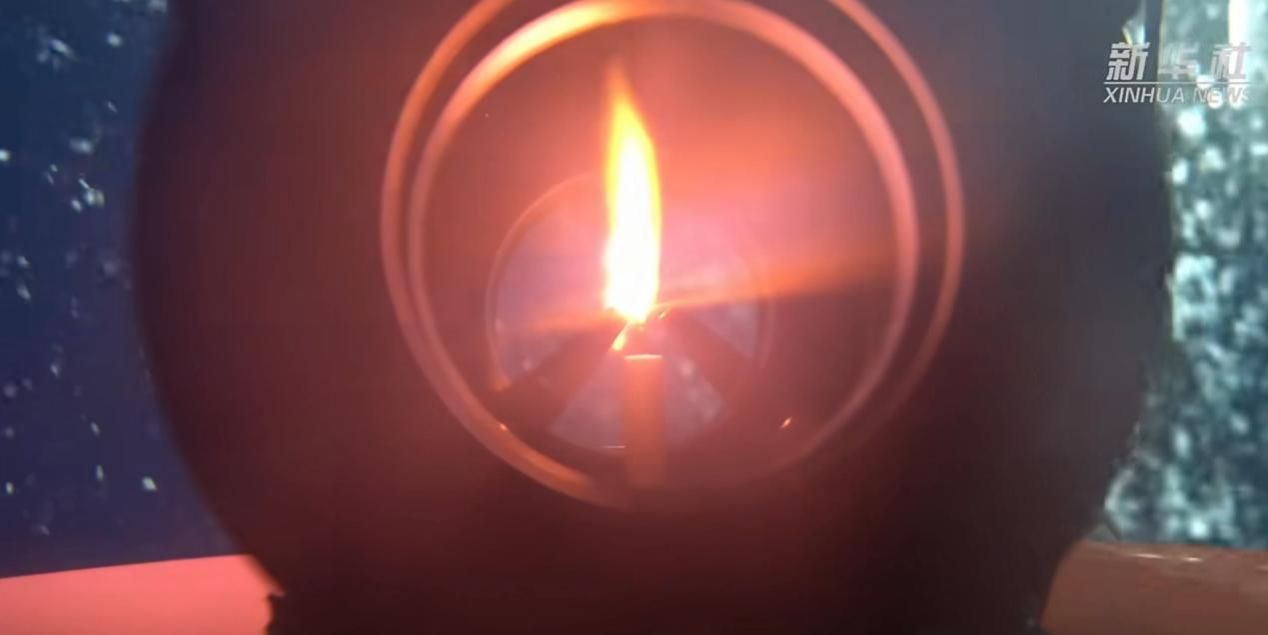

源火点亮

“源火不仅是体育符号,更是科技实力的象征。”正如陈宗恒所言,这簇从深海升起的火焰,照亮的不仅是全运盛会的征程,更点燃了地大人薪火相传的使命。(编辑 李锐欣 审稿 陈华文)

下一篇: 十三届党委第五次巡察工作领导小组会议召开