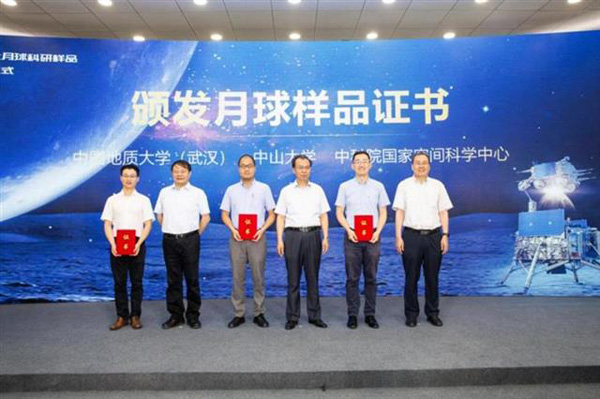

湖北日报讯(记者张歆、通讯员庞伟红、王俊芳)7月12日,国家航天局探月与航天工程中心在京举行嫦娥五号任务第一批月球科研样品发放仪式,标志着月球样品科学研究工作正式启动。中国地质大学(武汉)地球科学学院汪在聪教授和何琦教授领到了第一批月球样品,共200毫克。

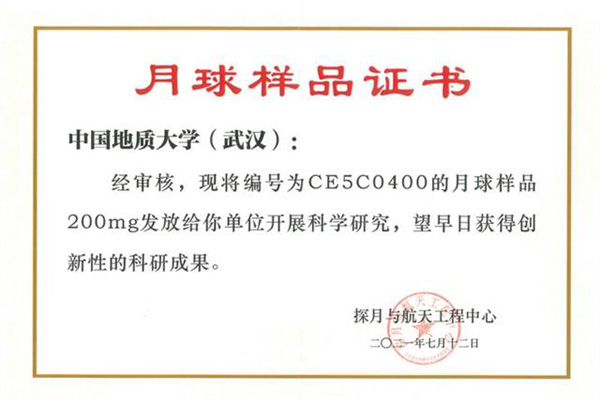

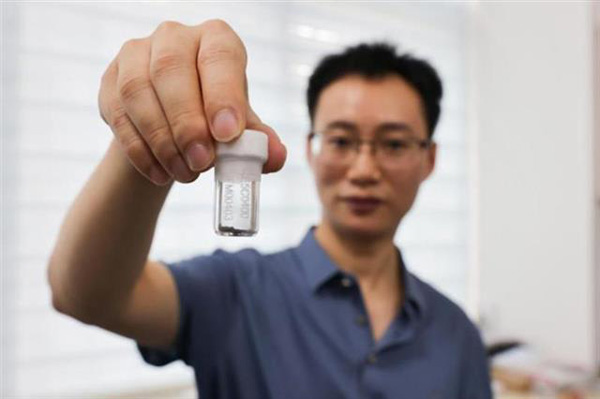

月球样品编号为CE5C0400,粉末状,被塑封在一个小型玻璃瓶内。接下来,团队将会对月球样品进行一系列研究,以了解复杂月壤的结构、组成和成分,以此认识月壤形成和改造过程,月球的岩浆过程和月幔演化历史。

汪在聪表示,阿波罗时代获得样品绝大多数是距今30多亿年前的古老样品,而中国此次取回来的样品可能是非常年轻的(距今约10多亿年),这对于刻画月球从古老到年轻的深部过程和演化历史具有重大的科学价值。“此次嫦娥五号的成功采样,显示了中国强大的科学实力,对科学家来说也是非常难得的研究机会,我们都倍感珍惜。”汪在聪说。

汪在聪从2003年开始接触地质学,主要从事高精度亲铁亲铜元素含量和金属稳定同位素的研究,他建立了低本底高精度亲铁亲铜元素含量和同位素分析方法,极大推动对行星增生演化、地幔岩浆过程、壳幔相互作用和巨量金成矿等诸多前沿科学问题的认识。以第一作者和通讯作者在《自然》等期刊发表论文20余篇,被《自然》等顶级期刊引用500余次。同时,开发高精度的金和其他亲铜元素含量分析方法,应用于华北克拉通地幔演化与中生代巨量金成矿的前沿难点科学问题,成果显著。

据悉,4月13日,第一批月球样品信息在中国探月与深空探测网上线发布,并开始受理借用申请。至5月31日申请受理截止日,共收到来自教育部、工信部、自然资源部、中科院、核工业集团、航天科技集团等方面23所科研机构提出的85份申请。经审核,来自13所科研机构的31份申请获得通过,样品发放总量共17.4764克。