在地质夏令营给孩子们讲解

我和爱人年轻时

相濡以沫半世纪

40年后重游吉木乃(1964—2003)

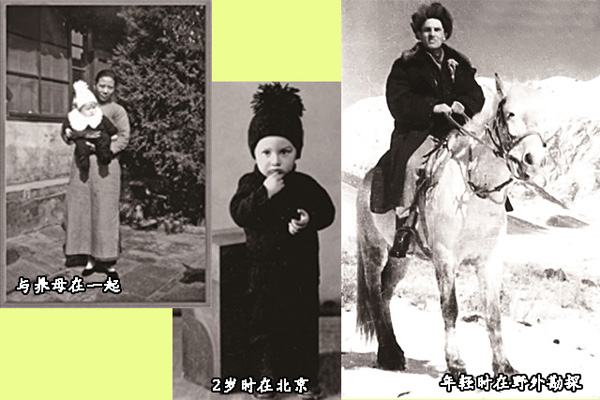

1938年,我在天津出生,一落地就与生身父母彻底断了音信,一对好心的中国夫妇收养了我,并给我取名“李忆祖”

深眼窝、蓝眼珠、白皮肤,一口流利的“京片子”——第一次见到我的人都非常好奇,“您真的是中国人吗?”

自打我懂事起,就不停地给人解释这事儿,一晃有70多年了吧。

1938年,我在天津出生,一落地就与生身父母彻底断了音信,一对好心的中国夫妇收养了我,并给我取名“李忆祖”。

他们自己有孩子,但仍对我宝贝得不得了。有一次我得急病,家里专门请了德国大夫把我看好。有一个德国老太太想领养我,养母根本舍不得。

当时养父在一家美国电影公司华北分公司当经理,家境应该是比较富裕的。养父母亲生的孩子,就是我的华裔兄弟姐妹,与我相处得也很好。他们后来全都定居国外,唯独我这个有着外裔血统的孩子一直留在了中国。

至于我亲生父母的国籍、身份以及为什么要把我送走,养父母一直守口如瓶。我稍大一点,觉察出自己与其他小伙伴的不同,好奇地问过几次,但养父母一直避而不谈,我也就不问了。

养母后来告诉我,她当初把我放在襁褓里从天津接回来,在火车上发现我不能喝牛奶,一喝就吐。婴儿不吃东西哪行啊,她一到北京就找了一位姓田的奶妈,用母乳救了我一命。我有张小时候的相片,就是吃母乳后变得又白又胖的我。我很感激这位乳母,但一直无缘再见,在遗憾的同时也坚定了我心中的“我是中国人”的认同感。

长大后,常常有人问我,你到底是哪个国家的?你的身份怎么认定?其实哪个国家并不重要,我生在中国,长在中国,是一对山东爸爸妈妈把我抚养大的,小学到大学都在中国读书,玩伴和同学都是中国人,我从来没有觉得自己是一个外国人。

何况,养父母给我的,乳母救我的,我没齿难忘。他们都是中国人,就是我的亲人。尽管我是外裔血统,但我有一颗永远不会改变的中国心。

所以,别人叫我“老外”,我就反感——我怎么可能是“外国人”呢?

沐浴在新社会的阳光下,我的人生观、价值观逐步形成。那时的学生生活是快乐的,到处是欢歌笑语,大家好像都有使不完的劲

1942年,我随养母去了济南姥姥家,在北刘家庄小学上学。四十多年后我还专门到济南拜访过我的母校。

抗战胜利后,我回了北京。上五年级时,新中国成立了。我的初中在育英中学(现北京25中),在那里我成了少先队员。高中是北京二中,我光荣入了团。

中学对我的人生影响很大,正是求知欲最旺盛的阶段,沐浴在新社会的阳光下,我的人生观、价值观逐步形成。记得一次社会实践,我跟随劳动模范、掏粪工人时传祥一起掏粪,他那种不怕脏不怕累的品德令我终生难忘。

1952年到1953年,我两次被学校选入天安门游行队伍。那是好中选好,要学习好、思想好、劳动好才行。被选上后,我很惊喜,也引来同学们羡慕的目光。国庆那天,游行方队欢呼着跑向天安门,看到毛主席在向我们招手,大家心情非常激动。1959年国庆十周年,我被所在大学选拔参加游行方队,又一次经过天安门。

那时候的我,似乎从来不知道有什么烦恼。当时苏联等国的专家比较多,他们的子女也在中小学与中国学生一起上课,所以我这个面孔就不再像过去那样让大家好奇了。

学习苏联老大哥、大炼钢铁、反右、三年自然灾害等等时代背景,伴随了我十多年。但那时的学生生活是快乐的,到处是欢歌笑语,大家好像都有使不完的劲。除课堂学习外,我阅读了大量的中外历史和文学书籍。只要一回家,我都会叽叽喳喳地把所学所见,讲给养母听。

1959年,我看完电影《青春之歌》,听到主题曲《五月的鲜花》,就回家告诉养母:革命者死都不怕,还怕吃苦吗?她是个内向的人,静静笑着看我在那里讲述,最后说了一句话:你要做一个正直的人,一个不怕吃苦的人。

是的,我在中国家庭长大,从小学的是中国文化,那时我对将来的打算是:不管今后做什么事,都要踏踏实实,回报国家。这种信念促使我大学毕业前夕,主动要求到新疆去。

我突然回头,发现她一直站在家门口深情地望着我。到新疆后才醒悟到,那是妈妈深沉的爱啊!

1961年,我从北京地质学院毕业,本可以留京,但我两次打报告坚决要求到新疆工作。当时新疆和平解放才十多年,各方面条件艰苦,国家号召各行各业的人才支援和建设大西北。

那时,一首反映新疆生活的歌曲《草原之夜》让年轻人意气风发,要把青春与国家的命运紧紧连在一起,到祖国最需要的地方去。我与同学们就是在北京火车站锣鼓喧天的欢送中,登上西去的列车,一路唱着当时的流行歌曲《勘探队员之歌》到达新疆的。

这首歌成为我的母校、后来改名为中国地质大学的校歌。

养母知道我要去新疆,一直不响。我知道老人是不大情愿的。养父1953年去世后,本来就内向的养母更加寡言了。临走的那段日子,她一直默默帮我收拾东西,没有一句阻止的话。

出发那天早上,走出家门很远了,我突然回头,发现她一直站在家门口深情地望着我。到新疆后我才猛然醒悟,那是妈妈深沉的爱啊!

我被分配到自治区煤炭工业管理局下属的156煤田地质队,从事煤田地质普查工作。我大学学的是金属找矿,现在却让我找煤,我有点不情愿。但想到自己毕业前,作为一名共青团团员曾经表示“坚决服从组织分配”,既然说到,就要做到。

专业不同,但我可以重新学习,毕竟找矿的科学原理是相通的。很快,我就得心应手了,成为队里的技术骨干。第三年,我就写了入党申请书。

从北部的阿尔泰山、中部的天山一直到南疆的昆仑山,甚至青藏高原的冈底斯山以及西藏阿里地区,我几乎跑遍了西部的荒凉地带。新疆这半个多世纪的大中型煤矿,我几乎都参与了勘探发掘,付出了心血。

造反派黔驴技穷了,就拿我的名字做文章,责问我要忆哪个祖宗。我平静地回答:中华民族就是我的祖宗

我的外貌在新疆众多少数民族里面不怎么明显,但一到内地,就带来了苦恼和误会。

上世纪七十年代初,我在西安培训。刚去就有人指指点点,为此单位专门给大家解释了一番;之后两年,我随队在湖南找矿,在荒郊野岭也曾多次遭遇警惕性颇高的乡民带着公安人员来“审讯”。至于受民兵盘查,次数就更多了。“文革”时,有造反派怀疑我里通外国,还到我待过的地方调查,结果反馈的结论都是正面的。

造反派黔驴技穷了,就拿我的名字做文章,责问我要忆哪个祖宗,是中国人为何要学英语。

我平静地回答:中华民族就是我的祖宗,我学英语是为了学知识找煤矿,让人民冬天不冷。大家都笑了,造反派也无言以对。

我从小受家庭的影响很深,一个人心中坦荡,说话才硬气。但即使这样,“文革”中的荒唐,仍令我苦闷。那段日子,我常常背诵俄国诗人普希金的诗句:假如生活欺骗了你,不要悲伤,不要心急。忧郁的日子里需要镇静。相信吧,快乐的日子将会来临。

是的,我相信未来,我相信我的祖国。

1965年,我结婚了,妻子是同行,在山西工作。我们是同学介绍的,通信一年多结的婚,七年后她才调到新疆。我第一次到妻子老家时,周围邻居很诧异:这家怎么找了个这样的人?听着我说一口好听的北京话,大家稀罕得不得了。

那几年,一有探亲假,我就山西、北京两头跑。这种情况现在人很难承受,但我们这代人就是这样过的。从工作的第一个月起,我每月都给北京的养母寄钱,出野外时就请在家的同事代办,时间一天不差。

当时政策要求养母也迁疆,但老人说什么也不想离京。没有办法,我找到新疆驻京办事处汇报。领导研究后,认为我是抱养的,属特殊情况,可以不迁。我当时已经做好了接妈妈到新疆厮守一辈子的准备,连所有行李都打包好了。

这下,妈妈宽心了,我又揪心了……

那片热土和朴实的同胞,给了我苦难岁月里的许多安慰,也给了我远离母亲、妻子时最温暖的情感补偿

常年的地质勘探,看似到处跑、很自由,实际上惊险和意外也很多。

有一年炎夏,我与司机在野外作业,车陷入泥坑里,戈壁滩前不着村后不着店,可把人急坏了。

我让司机待命,自己跑了几公里才发现一个牧民家,里面只有两个老人和八九个小孩。得知我的来意后,老人二话没说就叫上孩子们拿上铁锹,连挖带推把车弄了出来。他们满脸灰尘,笑着离开,我感激得无以言表,赶紧请他们留步,用相机拍下这一家人的合影。

一次,我戴着头盔去井下处理爆破后松动的岩石。走着走着,一回头,愣住了:几个少数民族工人,拿着铁锹等工具,挡在我的头顶上形成一个保护层。看我疑惑,他们连忙说“我们怕有落石”。我心头一热,但仍责怪道:“要真有落石,这几个铁锹能挡得住吗?你们不也搭进去了吗?”

还有一次爆破作业,出现了5个哑炮,需要有人冒险进去排除。我立即站出来,“我是技术员,我进去!”等我完成任务出来,工人们激动地跑过来,拥着我欢呼。

有一次,我要骑马到百公里外的县城。新疆俗语“望山跑死马”,跑了大半天,马累得直吐白沫,连带的馒头也喂了马,还没到县城跟前。8月的戈壁滩,白天人烤焦、晚上冻哆嗦,眼看天黑下来,我忧心如焚。绝望中,突然看到远处隐约的毡房,我一阵激动。

进毡房后,我对着正在吃饭的一家人,叽里呱啦说了一通,但对方不懂汉语。我就指着桌子上的食物比画,又拍拍自己的肚子。男主人让我坐下,起身却把饭端走了。没一会儿,女主人捧着一壶奶茶、馕等食物进来了。后来我才知道,哈萨克族人从不让客人吃剩下的东西。

我吃完后,男主人出现了,乐呵呵端进来一盘热气腾腾的羊肉,我的眼眶潮湿了。

第二天,我掏出粮票和钱,被主人拒绝。几天后我返回时,把在县城买的当时很少见的两包方块糖和一大块砖茶留下。主人很感动,硬拉住我不让走,还让女儿卸下我的马鞍。

工作中,我与善良的同事和牧民们结下友谊。得益于此,“文革”中虽然我被扣了许多“帽子”,但因为我善良正直,没有受多大苦。但入党的事,在那样的年代也就被搁置了。

那片热土和朴实的同胞,给了我苦难岁月里的许多安慰,也给了我远离母亲、妻子时最温暖的情感补偿。

我这人就是执着,干一行爱一行还要专一行,不能有愧于培养我的国家和家庭

1978年,我到地质队子校(现乌鲁木齐41中)代教物理课,后来正式调入。我为人诚恳、教学不错,终于在1981年入了党,完成多年夙愿。几年后,我被任命为该校校长。

我生性耿直,眼里揉不进沙子,许多人说我“比中国人还中国人”。一次,学校派人到郊区买鸡蛋给教师改善福利,因收购的鸡蛋少,那几人就私下处理了。我知道后,很生气:你们这样做是不妥的!就算是一个鸡蛋,也要做一锅汤分成140份,每人一碗。

后来评职称,我1961年本科毕业,本可以评高级,但当时名额少,我想到学校有几位师范本科的老教师,教学经验丰富,不能亏待,于是我主动让出。

这些事我认为自己做得对。当我调到市教委时,送行的老师们评价我是“难得的好校长”——过奖了,这点我是很清醒的。

我这人就是执着,干一行、爱一行,还要专一行,不能有愧于培养我的国家和家庭。

1998年我退休后,被聘为乌鲁木齐市教育局关工委副主任和新疆维吾尔自治区青少年科技讲师团讲师。从此,我踏上了长达10年的科普讲学之路。

我去过全疆近70个县市,路程有十多万公里,几十万孩子听过我的课。有时候无车接,我就自己买票坐班车去。

新疆太大了,外出讲学一去就是三四天或一周,我几乎把年轻时的勘探路线又走了一遍。家人担心我的身体,但又知道我的“倔强”,只好由着我。辛苦是一定的,但带着孩子们上课、办夏令营,把平生所学教给他们,我是乐在其中。

我动手能力还行,做了许多小实验,以强化教学效果,还做了近千个共百万字的PPT和文字讲稿。十多年下来,我多次受到教育部、自治区和市里的表彰。

2011年到2018年,我受邀作为中央电视台“地理中国”栏目的顾问,又多次走遍了新疆。有一次要在两山之间的绳索上溜过去,其他人不敢过,我说我先来。

大家吓坏了:哪敢让您先过?我笑着说,安全到位就可以,再说年轻时我经常这样。

我与摄制组的年轻人一起爬山过河钻山洞,风餐露宿,他们整天对我竖大拇指。回去后,又给我寄来贺卡,说我七八十岁了,还这么有激情,是最好的嘉宾。他们哪里知道,1987年,我还和朋友骑摩托车,从新疆一路骑行到北京呢。

外籍父母生了我,中国父母养了我,乳母救了我,党和国家培养我成为地质工程师和共产党员,而我所学的,又全都奉献给了边疆地质事业和科普工作

上世纪80年代,许多好心人要帮忙打听我的亲生父母,我拒绝了。有一年,在美国的大哥、就是我养母的亲生儿子,辗转打电话给我。

几十年没有音信,我们都很感慨。他想帮我移民,我又婉拒了。

按照中国人的说法,尘世中每个人都有自己的来处与归处。而我呢,归处清晰,来处却一片迷茫。有人问我,你到底对亲生父母想不想?

怎么不想?人非草木、岂能无情?几十年来,在野外勘探疲乏休息时,夜深人静时,烦恼苦闷时,我都在想,想亲生父母到底长啥样儿?

思前想后,潸然泪下。

养母直到去世,始终没有告诉我详情,也许她爱我爱得太深沉, 也许她有不得已的苦衷。从最初的不解,到困惑,再到如今的坦然,岁月的磨砺已让我释然。

只是,每到春节,我就特别想念我的养母。

外籍父母生了我,中国父母养了我,乳母救了我,党和国家培养我成为地质工程师和共产党员,而我所学的,又全都奉献给了边疆地质事业和科普工作。

“人的一生应该这样度过:当他回首往事的时候,他不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞愧;当他临死的时候,他能够说:‘我整个的生命和全部的精力,都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而进行的斗争。”

这是对我影响至深的苏联作家奥斯特洛夫斯基在《钢铁是怎样炼成的》一书中说过的话,也是我—— 一位普普通通的中国人、老大学生、老地质队员、老党员对祖国和党的告白! (口述 李忆祖 整理 林鲁伊 戴维)

上一篇: [中国矿业报]如花似画海百合