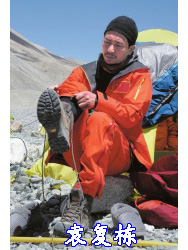

封面人物 我给珠峰量身高

封面人物 我给珠峰量身高

5月21日,由于天气原因,2020珠峰高程测量登山队再次回撤。在海拔6500米的前进营地里,袁复栋有些不安。今年35岁的袁复栋,有着丰富的登山经验。作为攀登队长,冲顶珠峰,对他来说还是第一次。这一次,他的肩上,除了有自己的登山包,还有所有队员。

队长,其实“并不专业”

在这一支35人组成登山队中,年龄最小的21岁,最大的49岁,袁复栋是名副其实的“中坚力量”。

作为一条中枢纽带,他连接着整个队伍。大部分人并不知道,这个攀登队长,其实“并不专业”。

对他来说,梦想无关乎年龄、起点、财富,只看是否能够一路坚持。

2006年4月,为传递奥运圣火登珠峰,国家登山队向全国各个高校选拔登山队员。

拥有登山传统的中国地质大学(武汉),决定选拔训练一批登山队员,攀登青海玉珠峰,为国家选拔作准备。

当时,袁复栋是该校机电学院机械专业的大一新生。偶然间,他看到了这条消息。当时对登山一无所知的他,决定报名挑战。正因为这个决定,让袁复栋迈进了登山运动的大门。

同年9月,袁复栋登上了海拔6178米的青海玉珠峰。两个月后,他被选入珠峰火炬传递集训队。

在中国地质大学(武汉)登山队教练杨汉眼里,袁复栋是个“坚强的孩子”。“这个农村孩子很坚强。”杨汉说,“不管训练有多么艰苦,他总是笑呵呵的。”

袁复栋很有登山天赋,曾先后征服了海拔8201米的世界第六高峰——卓奥友峰,海拔7027米的斯潘蒂克峰、海拔7546米的慕士塔格峰。

他的同学也都震惊于这个曾经有些“土”的男同学,竟能走到如今的高度,“现在还记得,他在勤工助学学生组织的联欢会上,唱《精忠报国》的样子。”

不分老少,都叫他“栋哥”

来自青海的袁复栋,敏感而内向,不是一个善于交际的人。同学们对他的印象,也只留在“家庭并不宽裕,曾参加学校里的勤工助学活动”上。不过,由袁复栋负责清理的操场,一向十分干净。

袁复栋说,开启登山生涯其实是一个很偶然的过程,“当初在学校,每天就是上课、看书、吃饭、睡觉,没有任何社会活动。”

加入登山队,袁复栋的本意就是想扩大自己社交圈。在教练杨汉的印象里,袁复栋是个“话不太多的孩子”:“和大家交流不多,但一看就能吃苦。其他人都说我是‘魔鬼教练’,但他从不抱怨。我说干什么,他就闷着头干什么。”

然而,在2020珠峰高程测量登山队队员们眼里,袁复栋却是一个很有亲和力的人。

对“90后”队员来说,袁复栋更像一个大哥哥。不仅带他们的训练,还照顾他们的生活,陪着他们娱乐。

国测队队员张伟琪说,最开始,大家都叫袁教练、袁老师。后来,训练之余一起打篮球、打游戏,“如今,登山队里,不分老少,都叫他‘栋哥’。”

“回家得赶紧去看看孩子”

5月16日,高程测量队第二次出发,袁复栋走在队伍最前面。和身后队员们相比,袁复栋的压力,写在紧锁的眉间。

今年4月,袁复栋曾带领队员前往珠峰做过数次高海拔适应性训练。然而,第一次他们就铩羽而归。

当天,队伍准备拉练到海拔7790米的二号营地。出发后,几名队员出现冻伤,加上前一晚没休息好,状态极差。尽管袁复栋一直提醒队员们活动手指脚趾,但情况始终未能得到缓解。和向导商量后,袁复栋果断作出下撤决定,“安全是第一要务。”

2020年,是袁复栋加入中国登山协会的第8个年头。2020珠峰高程测量登顶行动,是他第一次担任攀登队长。作为一队之长,除自己登上去,他还要帮测绘队员“登顶珠峰”。

测绘队员中,大部分都没有高海拔登山经验。这让袁复栋有点担忧,“有些队员体能较差,怕训练太急,他们身体受不了。可是,不过关就上珠峰,更危险。”

袁复栋说,如今最大愿望,就是能够完成任务,同时还能将所有人都安全带回来。从今年1月开始,袁复栋就离开家,孩子一直是丈母娘在照顾,“回家以后,我得赶紧去看看孩子。”他说。(华西都市报-封面新闻记者 刘建 吴枫 段意茜 沈轶 发自珠峰大本营)

上一篇: [中国矿业报]加速推进化石保护刻不容缓

下一篇: [中国矿业报]为英雄城市和人民画“像”