地大新闻网讯 (通讯员 侯建湘)近日,我校地质微生物与环境全国重点实验室谢树成院士团队在国际期刊《自然·通讯》(Nature Communications)上发表论文《微生物对植物群落变化的响应保护全新世干旱时期泥炭地碳储存》(Microbial responses to changing plant community protect peatland carbon stores during Holocene drying)。论文第一作者为张一鸣博士,通讯作者为黄咸雨教授。该研究通过综合植物大化石、微生物脂类生物标志物及其单体碳和氢同位素特征、泥炭有机质组成和碳积累历史,揭示了过去千年尺度上干旱时期泥炭地碳储存韧性的植物-微生物调控机制。

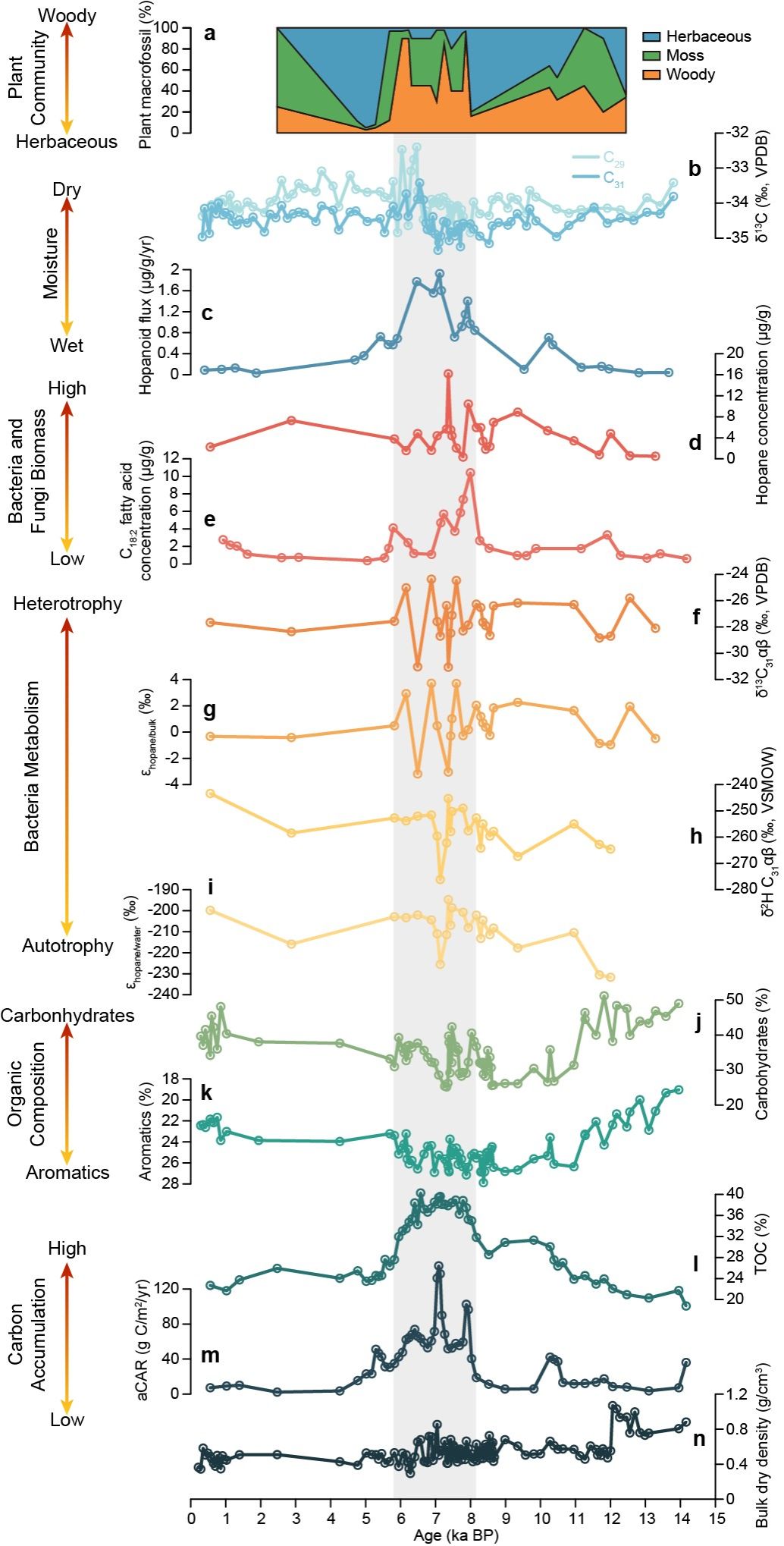

全新世期间赵公亭泥炭地植被、微生物、泥炭有机质组成及碳积累的变化

研究聚焦我国亚热带赵公亭泥炭地,重建了过去近万年间植被、有机质、微生物与碳储存的联动演化过程,同时分析汇总了来自全球155处泥炭地的碳积累历史和古生态记录。结果发现,在全新世中期约8000至6000年前,赵公亭泥炭地的区域气候变暖干燥,驱动泥炭地内木本植物迅速扩张,草本比例下降,泥炭地植物群落发生显著转变。这一植被变化引发了微生物代谢的“变轨”,细菌和真菌的生物量呈现先升后降的趋势,其代谢方式也从以分解有机质为主的异养代谢,逐渐转向异养代谢受抑而自养代谢相对增强的状态。团队进一步通过泥炭有机质组成示踪发现,这种微生物代谢的转变与泥炭中可降解碳(如多糖)的减少、难降解碳(如芳香类化合物)的增加密切相关。换言之,木本植物产生的富含芳香类化合物的有机质,既限制了微生物对碳的分解,也迫使微生物适应新的代谢方式。

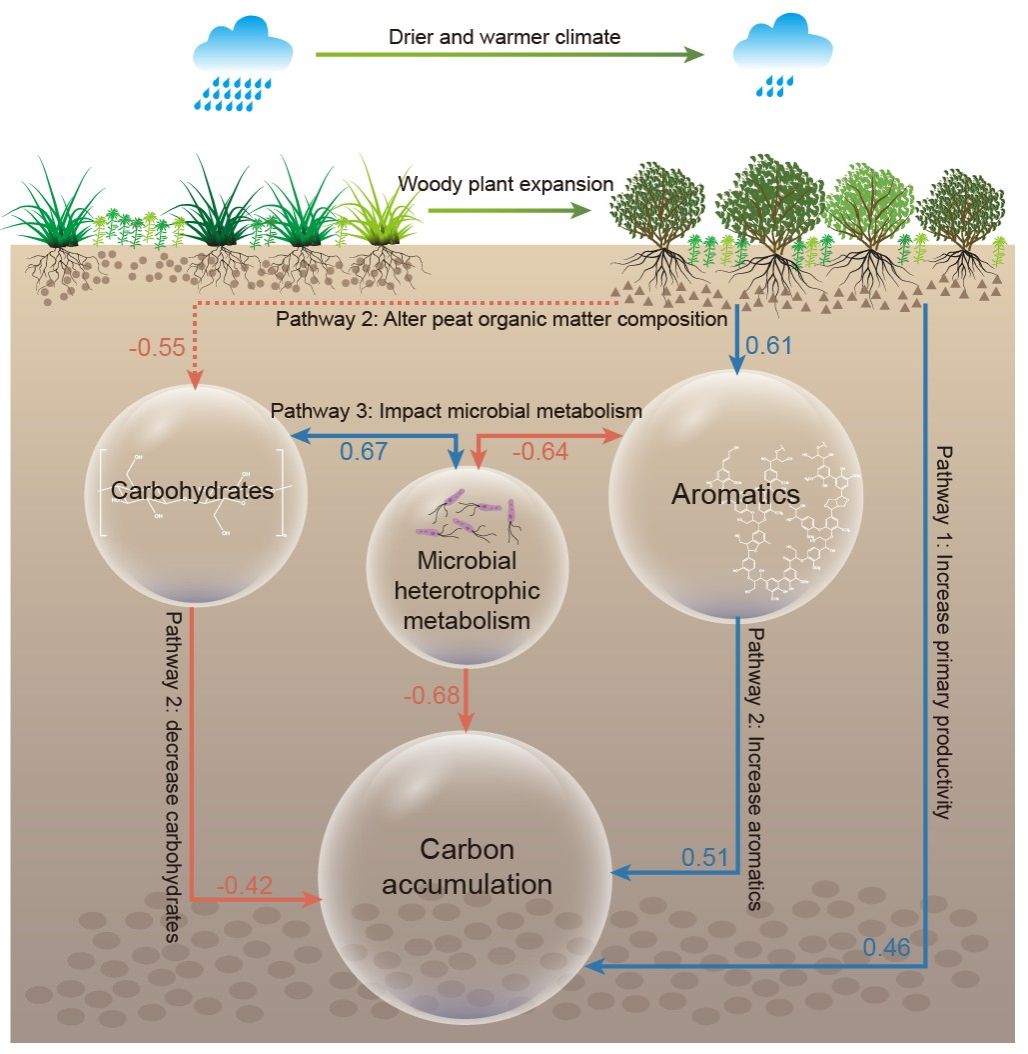

气候驱动泥炭地木本植物扩张及其对有机质组成、微生物代谢与碳积累的影响

这种植被和微生物的协同转变,构建了一道“天然屏障”,保护泥炭地碳储存免受干旱的影响。研究发现,在木本植物扩张时期,尽管气候干旱,但泥炭地的有机碳表观积累速率反而达到了近万年来的峰值,是非木本植物扩张时期的三倍。这一现象,正是由于植被结构调整、有机质组成和微生物代谢活动的转变,共同减缓了碳的分解流失。

团队发现,这一机制在全球范围内具有普遍性。通过进一步汇总来自全球155个泥炭地的196个泥炭沉积核心的长期表观碳积累速率和古生态记录,证实了木本植物扩张时期碳积累速率普遍升高,且在热带地区表现尤为显著。这表明在当前和未来的气候变暖背景下,适度的木本植物扩张与微生物的关键响应,很可能是维持泥炭地碳储库功能的重要生态反馈过程。

该研究系统揭示了在千年尺度上,泥炭地植被-有机质组成-微生物代谢的联动反馈如何增强碳储存韧性,为理解碳循环关键过程提供了新视角。尤其在全球面临气候变暖、干旱加剧的当下,该发现为泥炭地的保护与恢复提供了理论依据,也提示人们在管理泥炭地生态系统时,需要充分考虑微生物与植被群落的协同作用。

该研究由中国地质大学(武汉)牵头,由谢树成院士指导,合作者包括赵炳炎博士、闫超阳硕士、张宏斌副研究员、东北师范大学赵红艳教授、英国布里斯托大学Richard Pancost教授、Toby Halamka博士、Rebecca Peel博士、Mike Vreeken博士生、英国埃克塞特大学Angela Gallego-Sala教授。该研究得到国家自然科学基金重大项目“地质微生物与地球重大环境转型”、区域联合基金重点项目、青年项目、“111计划”项目、中国博士后科学基金面上项目的资助。

近年来,由谢树成院士领衔的“水碳”关系研究团队,围绕着泥炭湿地在气候-植物-微生物-碳循环之间的关系,以神农架大九湖和中国南方山区泥炭地为研究基地,以微生物脂类单体碳和氢同位素组成为关键抓手,开展了一系列现代季节性监测与古生态关键过程研究。团队成员广泛开展国际合作,针对热带、亚热带、高纬度等不同气候区的泥炭地开展联合研究,进一步从稳定碳氢同位素扩展到放射性碳同位素上,深入揭示泥炭湿地碳循环的关键过程与机制。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-62175-1

(编辑 焦思勤 审稿 陈华文)

上一篇: 暑期学生安全稳定工作调度会召开